一、新石器陶瓮里的发酵雏形

龙山文化出土的黑陶酒器内,曾发现茱萸与薏米的炭化颗粒。考古学家推测,远古部落的巫师在主持祭祀前,会将这些药材与黍米同酿,认为发酵产生的酒气能沟通天地。这种带着草木清香的液体,既是献给神灵的祭品,也是最早的 “药食同源” 实践。在河南殷墟出土的青铜罍中,科研人员检测出花椒、肉桂的成分,证明商代的王公贵族已懂得在酒中加入药材,既提升风味又保健养生。

二、造酒传说里的先民智慧

1. 酒星垂耀的天际密码

李白在《月下独酌》中写下 “天若不爱酒,酒星不在天” 时,或许不知道这一意象可追溯至《周礼》。书中记载的 “酒旗三星” 位于狮子座,古人认为这组星曜 “主宴飨饮食”,将其与酿酒技艺关联,展现了先民 “观象授时” 的智慧。东汉孔融在《与曹操论酒禁书》中说 “天垂酒星之耀,地列酒泉之郡”,把天上星象与地上酒泉相呼应,这种天人合一的思维,正是药酒文化的哲学根基。

现代天文学证实,酒旗三星的位置恰与北半球谷物成熟季节吻合。先民通过观测这组星象确定酿酒时节,将天体运行规律融入发酵工艺,这种将自然现象与生活实践结合的智慧,比西方早了近两千年。

2. 猿猴造酒的自然启示

西双版纳的密林中,野生猕猴会将成熟的热带水果衔入树洞。雨季来临时,积水与水果自然发酵,形成带有酸甜味的液体。唐代李肇在《国史补》中记载:”猿猴嗜酒,山人以酒诱捕之。” 这种捕捉方法至今仍在东南亚使用 —— 猎手在林间放置陶罐,内盛米酒,猿猴畅饮后醉倒被擒。

更神奇的是黄山古籍记载:”猿猱采杂花果于石洼中,酝酿成酒,香气溢发。” 生物学家发现,野果表皮天然附着酵母菌,在适宜温度下会自行发酵。先民观察到这一现象,模仿猿猴将果实与谷物混合发酵,完成了从自然酒到人工酒的跨越。这种向自然学习的智慧,恰是中医药 “道法自然” 的源头。

3. 仪狄与杜康的人文印记

夏禹时期的仪狄被奉为黄酒始祖。《战国策》记载:”帝女令仪狄作酒而美,进之禹。” 这位宫廷酿酒官总结民间经验,将糯米发酵的 “醪糟” 改良为清澈的黄酒。而杜康则被视作高粱酒创始人,《说文解字》记载他 “有饭不尽,委之空桑,郁结成味”—— 偶然将剩饭置于桑树洞,经自然发酵成酒。

有趣的是,考古发现商代甲骨文中 “酒” 字已频繁出现,而仪狄、杜康的传说直到汉代才成型。这说明酿酒技艺本是先民集体智慧的结晶,而后世将其归功于特定人物,赋予了文化传承的人格化象征。就像四川出土的汉代画像砖,将酿酒过程刻画为 “庖厨图” 的一部分,展现了酒文化从宫廷到民间的普及。

三、帛书里的最早药方

1973 年马王堆汉墓出土的帛书,为药酒起源提供了实物佐证。《养生方》中清晰记载着六则药酒配方,其中 “以颠棘为浆方” 用麦冬配合秫米酿酒,治疗 “老不起” 病症;”为醴方” 以黍米、稻米为原料,同样针对中老年机能衰退。最令人称奇的是 “漆乌头酒”—— 用有毒的漆树汁液与乌头根同黍米发酵,古人通过长时间浸泡降低毒性,利用酒的辛散之性发挥通经活络的功效。

这些写在丝帛上的药方,详细记录了药材配比、发酵时间与服用剂量。如 “醪利中” 第二方要求 “以三月三日出药,曝干,以酒渍之,冬七日,夏三日”,这种对时节与工艺的精准把握,展现了汉代医药学的系统思维。帛书的发现推翻了 “药酒始于唐宋” 的旧论,将我国药酒史向前推进了两千多年。

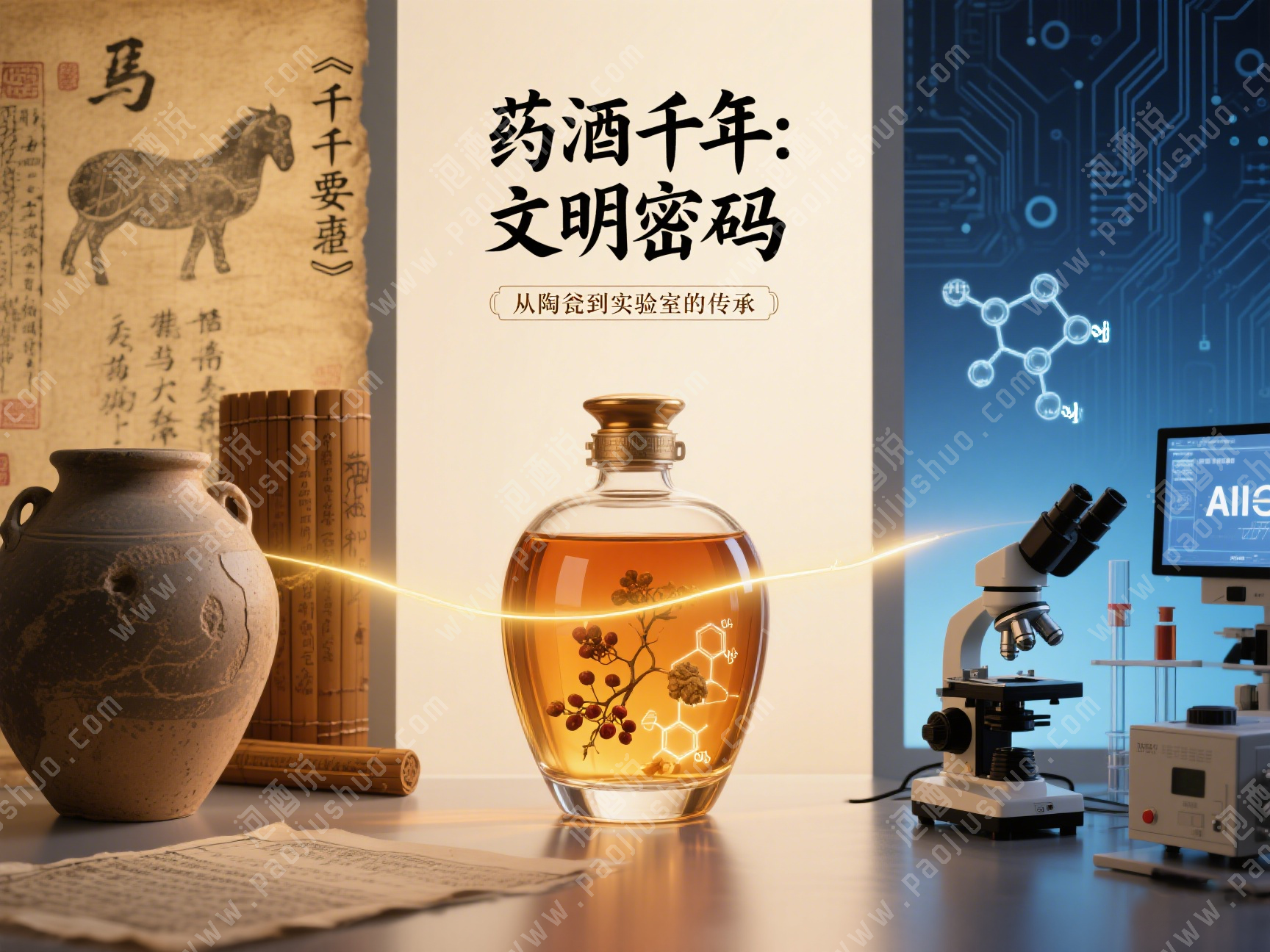

站在国家博物馆的文物前,透过玻璃看那片泛黄的帛书残片,上面的篆字虽已模糊,却能清晰感受到先民对生命的探索。从陶瓮发酵到帛书记载,药酒的起源不仅是工艺的演进,更是中华文明 “以食为药、以酒载道” 的智慧见证。当我们今天品鉴一杯药酒时,触碰的不仅是液体的温热,更是穿越千年的文明密码。

暂无评论内容