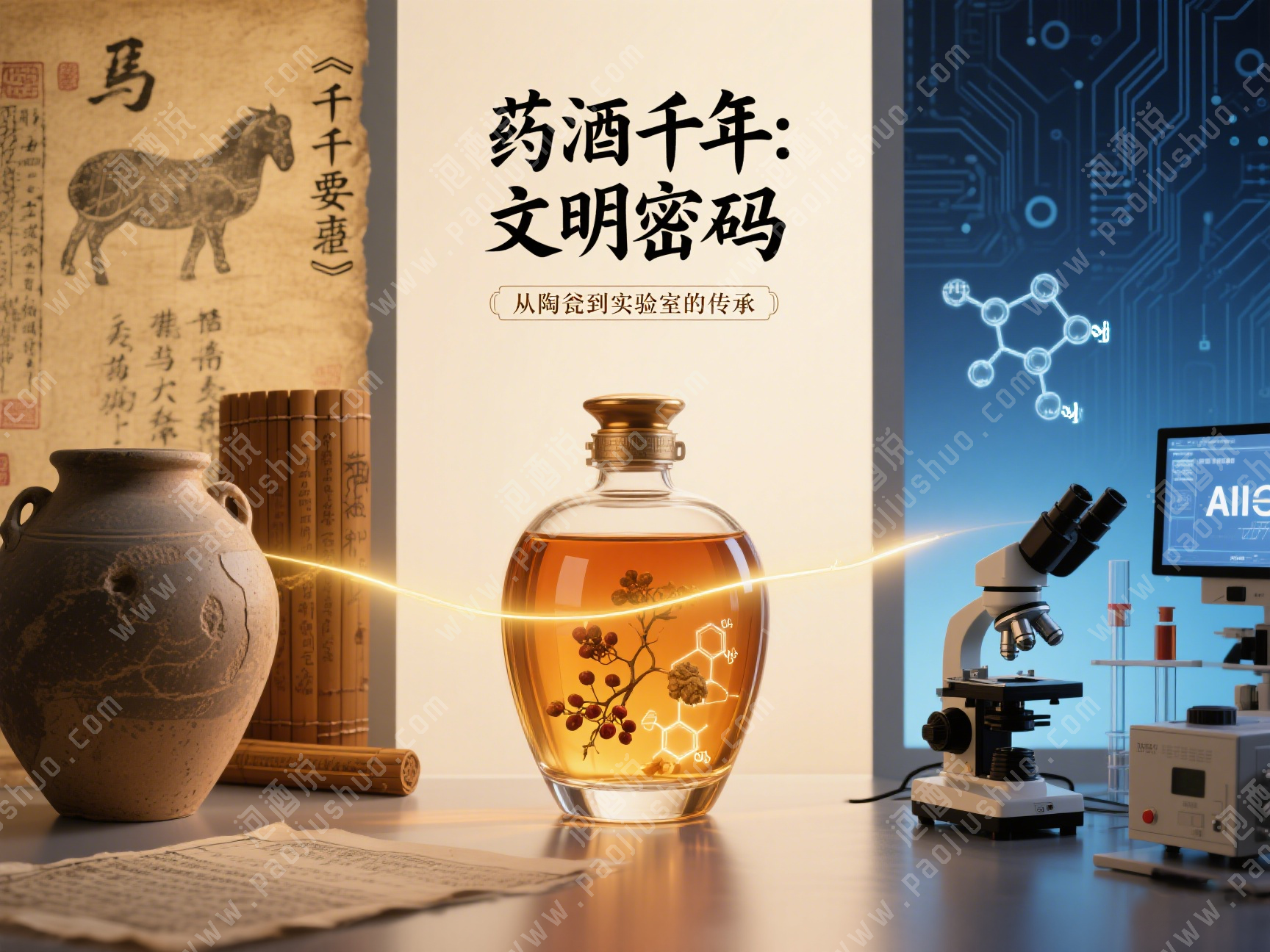

在国家博物馆的展厅里,一组新石器时代的陶制酒器总让我驻足 —— 那些表面斑驳的陶罐上,仿佛还凝结着四千年前的酒气。当指尖掠过粗粝的陶纹,忽然意识到:这些看似普通的容器,或许正是中医药与酒文化相遇的起点。一部药酒发展史,何尝不是中华文明用陶瓮、竹简、活字印刷,乃至现代实验室,共同书写的 “液体本草”?

一、陶瓮里的发酵智慧:先秦时期的药酒胎动

龙山文化遗址出土的黑陶酒器中,曾发现过植物种子残留。远古先民或许不会想到,当他们将茱萸、艾叶混入谷物堆中发酵时,无意中开启了 “药食同源” 的先河。那些在泥灶旁咕嘟冒泡的酒浆,既是抵御风寒的暖身饮品,也是原始医疗的试探 —— 就像《山海经》里记载的 “祝余草酿酒,食之不饥”,初民在饥饿与病痛中,用最质朴的方式寻找着生命的解药。

殷商甲骨文里,”酒” 字常与 “祭” 字同现。当青铜酒樽在宗庙中泛起幽光,巫师用曲蘖酿成的美酒敬献给祖先时,或许会在余酒中加入菖蒲、辛夷,分发给参与祭典的族人。这种带着神性的饮品,既是通神的媒介,也悄然成为早期药酒的雏形。周代宫廷设立 “酒正” 官职,除了管理酿酒,还需按季节调配 “药酒”——《周礼》中记载的 “春饮菖蒲酒,夏服术酒”,已显露出 “顺时养生” 的智慧。

二、典籍里的药方觉醒:汉唐至宋元的体系建构

汉代是药酒从经验走向理论的关键转折点。张仲景在《金匮要略》中写下 “妇人六十二种风,及腹中血气刺痛,红蓝花酒主之”,首次明确药酒的辨证应用。马王堆帛书《养生方》里的 “漆乌头酒” 虽带着野性思维,却展现出古人对 “以毒攻毒” 的探索 —— 漆液的毒性在长时间发酵中被驯服,反而成为通经活络的良药,这种化害为利的智慧,恰似先民在蒙昧中点燃的医学烛火。

隋唐时期的长安,是药酒文化的大熔炉。孙思邈在《千金要方》中收录 80 余首药酒方,从 “五加皮酒” 祛风湿到 “枸杞酒” 补肝肾,覆盖内外妇儿。这位隐居终南山的药王或许想不到,他在草堂里写下的 “酒性热,久服伤神” 警示,会成为后世药酒养生的重要准则。宋代汴梁的市井间,《太平圣惠方》的药酒方随着活字印刷术传入民间,街头郎中叫卖的 “紫苏酒” 不仅是解暑良品,更成为市民生活的文化符号。

元代的大都城,上演着药酒文化的多元碰撞。忽思慧的《饮膳正要》将草原的马奶酒与中原的药材结合,创制出 “羊羔酒”—— 用羊肉、山药、糯米同酿,既保留游牧民族的饮食特色,又融入中医的温补理论。这种横跨草原与农耕文明的药酒配方,恰似元大都城墙上飘扬的各族旗帜,见证着文化融合的力量。

三、从宫廷到市井:明清时期的全民化浪潮

明代御酒房的铜制蒸馏器里,曾蒸腾出 “长春酒” 的香气 —— 这道用 20 味药材酿制的宫廷秘酒,专供皇室成员 “扶元固本”。而在江南的市井酒肆,端午时节的屠苏酒坛总是供不应求,平民百姓虽不知《本草纲目》里的复杂理论,却懂得用雄黄酒涂抹孩童额头,借酒的辛烈驱邪避疫。李时珍在湖北老家的药铺里,收集民间药酒方时或许会感慨:当士大夫在书斋里品鉴菊花酒时,药酒早已成为百姓生活的一部分。

清代《红楼梦》里,王熙凤饮用的 “国公酒” 与贾宝玉的 “玫瑰露酒”,折射出药酒的双重面孔:前者是治病的良方,后者是风雅的饮品。宫廷的 “夜合枝酒” 需要用松枝、柏叶等 20 味药浸泡百日,而民间《随息居饮食谱》中的 “桑椹酒” 只需将鲜果浸入烧酒 —— 从紫禁城的御药房到江南的农家小院,药酒以不同姿态融入社会各阶层,成为中国人的生活哲学。

四、实验室里的古老回响:现代药酒的破圈之路

民国年间,上海老字号药铺的老药工们,仍在沿用明代传下的 “渗漉法” 泡制药酒。那些装着虎骨、犀角的樟木箱,在战乱中辗转迁徙,却始终守护着传统工艺的火种。新中国成立后,当第一台恒温发酵箱搬进药厂,当气相色谱仪开始解析药酒中的有效成分,古老的药酒终于与现代科学握手 ——1985 年,北京同仁堂用超临界 CO₂技术提取乌头碱,将传统药酒的毒性控制在十万分之五以内,完成了从 “经验炮制” 到 “精准制药” 的跨越。

如今在成都中医药大学的实验室里,博士生们正用 AI 模拟《千金要方》中的发酵环境。电脑屏幕上跳动的分子模型,与两千年前孙思邈在竹简上写下的 “凡渍药酒,皆须细切” 形成奇妙呼应。当直播间里的养生博主用古法泡制 “阿胶黄酒”,当纳米技术让药材活性成分释放效率提升 30 倍,我们忽然发现:药酒从未远离生活,它只是换了身行头,从陶瓮走进玻璃瓶,从典籍走进实验室,却始终承载着中国人对生命的敬畏。

站在老字号药铺的木柜台前,看着伙计用戥子称量枸杞、党参,忽然读懂了药酒的灵魂 —— 它是流动的历史,每一滴酒液里都沉淀着先民的智慧;它是活着的文化,在传统与现代的碰撞中不断焕发新生。当我们用智能手机扫码查看药酒的成分表时,屏幕蓝光与古籍里的烛火交相辉映,那不是割裂,而是文明的接力 —— 就像千年前的陶瓮与今天的实验室,共同酿就了这坛跨越时空的 “中国智慧”。

暂无评论内容