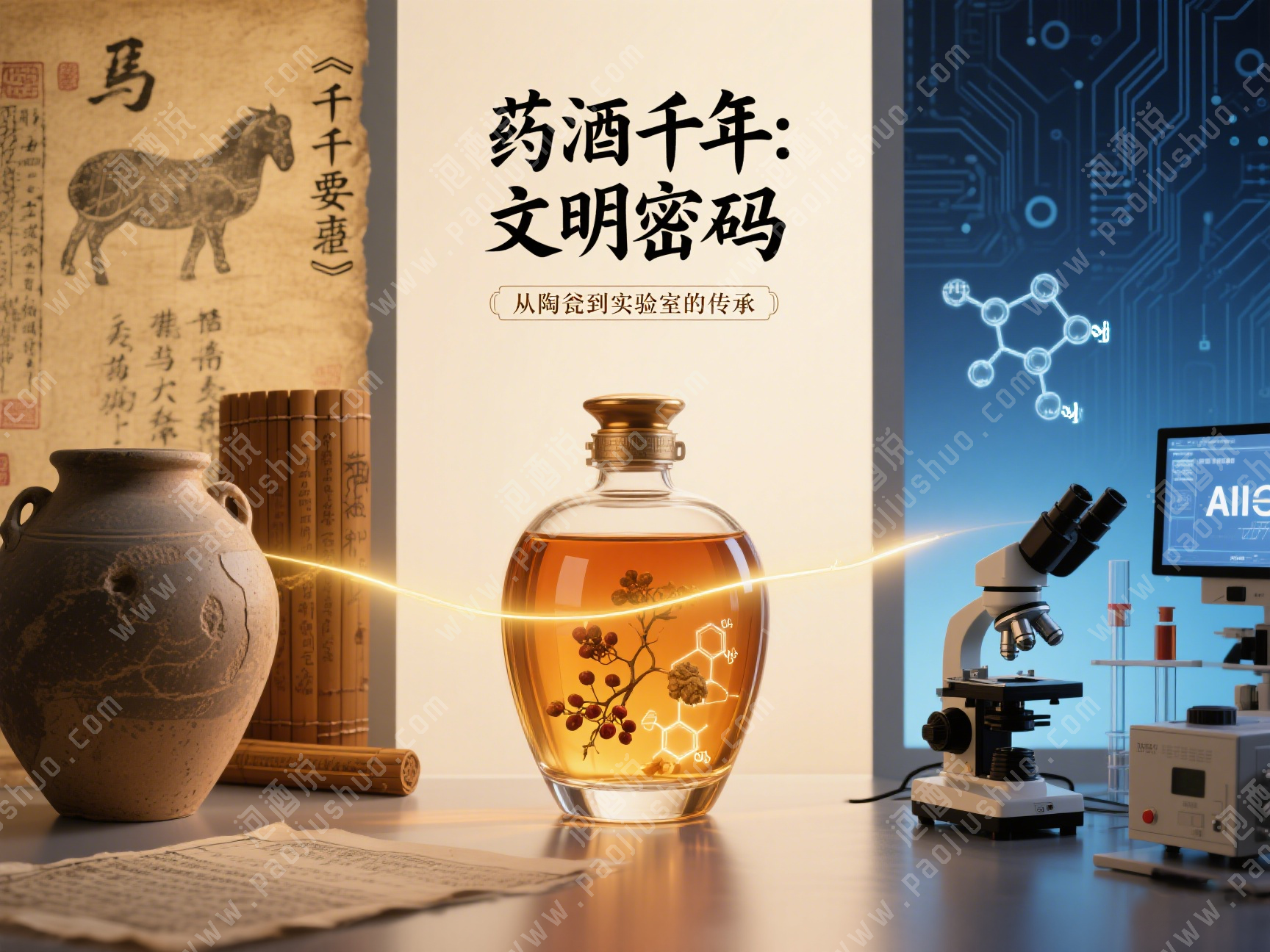

你或许曾在长辈的酒柜里见过泡着枸杞、人参的玻璃瓶,琥珀色的酒液里沉睡着形态各异的药材,这便是传承千年的药酒。作为中医药文化里独特的存在,药酒的起源就像一坛陈酿,越追溯越能品出岁月的醇厚。

一、当药材遇见酒:一场跨越千年的化学反应

严格来说,药酒是门讲究的学问 —— 它需要挑选性味相合的中药材,用度数适宜的白酒或黄酒做 “引子”,或是通过浸泡萃取药力,或是在酿酒时就将药材融入粮食发酵的过程。这种将酒的辛散与药的偏性相结合的智慧,早在两千多年前就已初现雏形。

说起药酒的源头,就不得不提到 1973 年那场轰动考古界的发现。湖南马王堆汉墓出土的帛书《养生方》《杂疗方》里,藏着我国目前已知最早的药酒酿制记录。这些用篆隶文字写在丝帛上的药方,像一把钥匙,打开了古人的养生密码。

二、马王堆帛书里的 “养生秘典”

在《养生方》残缺的文字中,能辨识出五则药酒配方,大多围绕一个现代人听起来有点尴尬的病症 ——”老不起”。古人的智慧很有意思,他们会用天冬搭配秫米酿酒,也会把石膏、藁本、牛膝等药材和黍米一起发酵,甚至大胆地将漆树汁液与乌头融入酒中。这些在现代人看来有些 “硬核” 的配方,恰恰体现了古人对药材性能的探索:天冬滋阴,乌头祛风,漆虽有毒性却能通经,在酒的催化下,反而可能转化为疗愈的力量。

《杂疗方》里则记载了一种更复杂的酿制方法:把名为 “智” 的神秘药材(具体所指已无从考证)和薜荔根与黍米一同放入陶甑蒸煮,酿成醴酒。这种将药材与粮食同蒸共酿的工艺,或许就是最早的 “药膳酒” 雏形。可惜的是,历经千年岁月,大部分资料已残缺不全,唯有《养生方》中的 “醪利中” 第二方还算完整,从药材配比、蒸煮流程到服用剂量、主治症状都有详细记载,宛如一份穿越时空的酿酒指南。

三、从治病良方到文化符号

为什么古人会想到把酒和药结合在一起?这或许和先民的生活经验有关。酒本身就是古老的饮品,早期人类发现发酵后的谷物液体不仅能解乏,还能缓解某些不适,而药材的加入则是对这种经验的升级 —— 就像在主食里加调料,既能让 “药” 更好入口,又能借助酒的辛温之性提升药效。这种朴素的智慧,在汉代形成了系统的药酒理论,到唐宋时期更是发展出 “酒为药之长” 的说法,《千金方》《太平圣惠方》等典籍中,药酒配方已多达数百种。

如今我们在博物馆看到马王堆出土的这些帛书残片,泛黄的丝帛上字迹模糊,却能清晰感受到古人对健康的追求。他们没有精密的仪器,却用一代又一代的尝试,在粮食与药材的碰撞中找到了平衡之道。那些写在丝帛上的药酒方,早已超越了药方本身,成为中华文明里 “药食同源”” 天人合一 ” 理念的最早注脚。

下次再看到家中泡制的药酒,不妨多端详几眼 —— 这小小的玻璃瓶里,装着的不仅是药材和酒,更是千年时光里,古人对生命的敬畏与智慧的传承。当我们的指尖触碰到瓶身,仿佛也触碰到了马王堆帛书上那些斑驳的文字,触碰到了时光深处,先民们在炉火旁琢磨药方的身影。这,大概就是传统文化最动人的模样吧。

暂无评论内容