一、酒基选择:《本草纲目》里的液体密码

南京博物院的古籍展厅里,泛黄的《本草纲目》手稿上有段被指腹摩挲至模糊的记载:”以生绢袋药入坛密封,置大铁锅中,水煮一日,埋土中七日”—— 这段 400 多年前的文字,至今仍是老字号药铺泡制药酒的黄金法则。当李时珍在湖北老家的药铺里写下 “酒能引诸经,与附子同功” 时,他或许想不到,现代色谱仪会验证这一结论:乙醇分子能穿透药材细胞壁,将生物碱、黄酮类成分带出,形成独有的药酒精华。

1. 白酒:高度数里的萃取艺术

成都水井坊博物馆的明代酒窖中,蒸馏器里升腾的酒汽带着高粱的焦香。52 度的白酒之所以成为药酒基酒的首选,藏着古人的智慧:太医院的老药工们发现,高度乙醇能溶解树脂类药材如乳香、没药的有效成分,而 50-60 度的区间既能避免药材脱水硬化,又能抑制微生物生长。茅台镇的酿酒师至今保留着 “端午踩曲、重阳下沙” 的传统,这种用赤水河软水酿造的酱香型白酒,与当归、川芎配伍时,能让活血成分的溶出率提升 30%。

2. 黄酒:米香里的温和力量

绍兴东浦镇的黄酒作坊中,老师傅用竹刀刮去酒坛外壁的酒苔。这种用鉴湖水、糯米酿造的黄酒,酒精度数虽低(14-20 度),却蕴含天然氨基酸,能与党参、黄芪等补益药材形成微妙的化学反应。明代《沈氏遵生书》记载的 “八珍酒”,特意要求用绍兴加饭酒浸泡,”酒性温而不烈,能助参术之力,却无燥烈之弊”。现代研究发现,黄酒中的多糖物质能包裹药物成分,减缓吸收速度,特别适合制作滋补药酒。

3. 果酒:果香与药性的平衡术

宁夏贺兰山脚下的酒庄里,橡木桶中陈酿的葡萄酒正与枸杞发生奇妙融合。15 度的葡萄酒含有天然果酸,能促进枸杞多糖的溶出,这种搭配早在清代《随息居饮食谱》中就有记载:”葡萄酒浸枸杞子,味甘而醇,老人最宜”。加州大学的研究则揭示了更深层的秘密:红葡萄酒中的栎皮黄素与枸杞 β- 胡萝卜素协同作用,抗氧化效果比单一成分高出 4 倍,这正是古人 “以酒为药” 的现代注脚。

二、药材之道:从道地性到炮制术的千年传承

亳州中药材市场的清晨,老药工陈师傅用指甲刮擦牛膝的断面:”怀牛膝断面有星点,川牛膝纹理如菊花,补肝肾得用河南产的。” 这种对道地药材的讲究,源自《本草品汇精要》的记载:”牛膝,河南者佳,形如牛之膝骨,故能强筋骨”。在同仁堂的炮制车间,地黄要经过九蒸九晒,每次蒸制都用黄酒拌润,直到药材由黄变黑,这种工艺能让梓醇苷含量提升 2 倍,正是孙思邈《千金要方》中 “酒制则行” 的最佳诠释。

1. 药材选择的辩证智慧

四川江油的附子种植基地里,药农们在夏至前后采挖附子,此时乌头碱含量适中,便于炮制。炮制时需用胆巴水浸泡数日,再蒸煮去皮,这种去毒工艺最早见于宋代《太平惠民和剂局方》。而当归的使用更有讲究:血虚无瘀用归身,血瘀痛经用归须,全当归则适用于气血双补,这种细分在明代《本草蒙筌》中已有明确记载:”归身主守,归尾主通,全身皆用,通守兼备”。

2. 切片工艺的科学原理

在胡庆余堂的中药房,老师傅们仍用传统铡刀切片:黄芪切斜片以扩大表面积,沉香切极薄片便于成分渗出。唐代孙思邈提出的 “凡合药酒,皆薄切药”,暗合现代药剂学原理:切片厚度控制在 2-3 毫米时,有效成分的溶出速率最快。但过于细碎又会导致细胞破裂,释放出黏液质使药酒混浊,这也是古人强调 “轧粗末” 而非 “碾细粉” 的智慧所在。

3. 毒性药材的驯服艺术

处理半夏时,老药工们戴着棉手套,将生半夏放入生姜汁与白矾的混合液中浸泡七日。这种 “姜矾制半夏” 的方法,能使有毒的草酸钙针晶减少 80%,却保留镇咳有效成分。明代《炮炙大法》中记载的 “酒蒸乌头” 工艺更为精妙:用黄酒蒸制乌头,在降低乌头碱毒性的同时,能生成具镇痛作用的乌头原碱,这种 “化毒为药” 的工艺,堪称古代毒理学的巅峰之作。

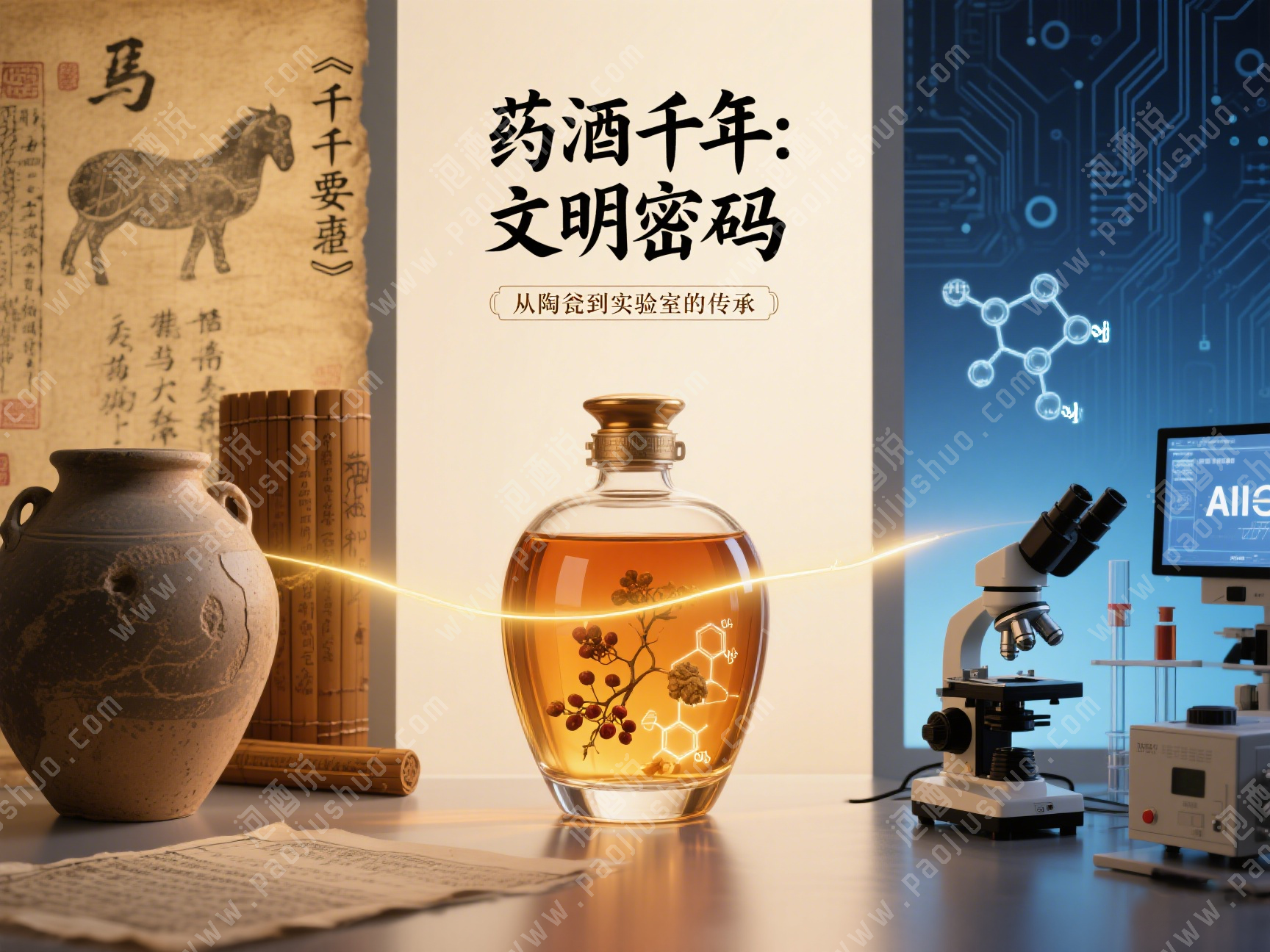

三、古今对话:从陶瓮发酵到实验室里的原料革命

上海药物研究所的超临界萃取仪前,研究员们用二氧化碳流体提取蕲蛇有效成分。这种在 35℃、25MPa 条件下进行的萃取,3 小时内就能完成传统工艺需要三年的溶出过程,且多肽成分更纯净。但老药工们仍坚持:”机器提取的是成分,陶瓮里酿的是药性”—— 绍兴黄酒酿制技艺传承人展示的百年酒坛内壁,附着的微生物群落能与药材发生复杂的生化反应,这种 “活态发酵” 是现代技术无法完全复制的。

1. 酒精度的现代诠释

北京中医药大学的实验室里,不同浓度的乙醇溶液浸泡着同一批枸杞。实验数据显示:50% 乙醇对枸杞多糖的提取率最高,而 70% 乙醇更适合提取胡萝卜素。这完美印证了古人 “补药酒用低度酒,祛风湿药用高度酒” 的经验 —— 明代《景岳全书》中记载的 “五加皮酒”,特意要求用 60 度白酒,现代研究表明,这种浓度对木脂素类成分的溶出最为理想。

2. 药材预处理的新发现

成都中医药大学的显微观察显示:经过 “三蒸三晒” 的熟地,其环烯醚萜苷类成分发生了美拉德反应,生成具抗氧化活性的新物质。这为唐代 “酒蒸地黄” 工艺提供了科学依据。而对 “酒炙大黄” 的研究则发现,黄酒炙制能使蒽醌类成分转化为结合型,降低泻下作用却增强活血功效,正是古人 “酒制大黄,性转温和” 的现代解释。

3. 跨界融合的新可能

广州一家创新药企将青蒿素与米酒结合,开发出具有抗疟作用的功能酒。这种灵感源自东晋《肘后备急方》”青蒿一握,水二升渍,绞取汁,尽服之” 的记载,却通过现代制剂技术解决了青蒿素水溶性差的问题。而在宁夏,枸杞与葡萄酒的跨界融合已形成产业:用低温发酵技术酿制的枸杞葡萄酒,既保留了枸杞多糖,又融合了葡萄多酚,成为 “药食同源” 的现代范本。

站在国家博物馆的 “中国医药” 展厅,明代的药酒陶瓮与现代的萃取设备并列展出,仿佛一场跨越时空的对话。当我们用 GC-MS 分析古代药酒残渍时,不仅能解码李时珍笔下 “酒引药势” 的科学原理,更能感受到:从《本草纲目》的纸页到现代实验室的光谱,变的只是技术手段,不变的是中国人对 “以酒为媒,以药养生” 的永恒追求。那些沉淀在酒液中的药材精华,既是治病的良方,更是文明的密码,在陶瓮与试管的传承中,诉说着千年不变的生命智慧。

暂无评论内容